On the Influence Mechanism of Time Pressure on Employees' Creativity

-

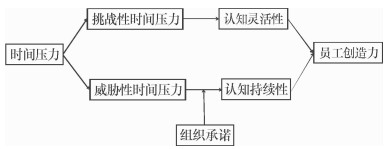

摘要: 员工创造力是组织的关键竞争优势, 而时间压力作为员工面临的一种普遍现象, 对员工创造力的增益与损耗并存。为进一步探讨时间压力对员工创造力的影响机制, 整合压力的交互模型与创造力的双重路径模型, 对企业员工进行调研并利用Mplus进行统计分析。研究表明: 评估为挑战或威胁的时间压力分别引发不同的创造力路径, 挑战性时间压力通过灵活性路径从广度上促进员工创造力, 威胁性时间压力通过持续性路径从深度上促进员工创造力; 组织承诺正向调节威胁性时间压力与认知持续性的关系, 高组织承诺促使员工投入更多的时间和精力来“啃硬骨头”。该研究为时间压力相关研究提出新视角, 也为企业提高员工创造力提供了启示。Abstract: Employees' creativity is a key competitive advantage of an organization, while time pressure is commonly faced by employees, and has both positive andnegative effects on creativity. From the perspective of the Transactional Models of Stress and the Dual Pathway to Creativity Model, this paper attempts to further explore the influence mechanism of time pressure on creativity by investigating employees and analyzing by Mplus. The results show that the time pressure evaluated as a challenge or threat awakens different creative pathways respectively. Challenging time pressure awakens cognitive flexibility and promotes creativity from"breadth"through the flexible pathway. Threatening time pressure on stress awakens cognitive persistence and promotes creativity from "depth"through the persistent pathway. Organizational commitment of employees moderates the relationship between threatening time pressure and cognitive sustainability, so as to encourage employees to invest more time and energy in hard work. The findings provide a new perspective for future research on time pressure, and beneficial inspiration for managers to improve employees' creativity.

-

表 1 变量区分度检验结果

模型 χ2 df χ2/df CFI TLI RMSEA SRMR 单因子模型 5147.245 495 10.40 0.462 0.426 0.151 0.131 二因子模型 4332.95 494 8.77 0.556 0.525 0.137 0.120 三因子模型 3299.179 492 6.71 0.675 0.652 0.118 0.109 四因子模型 2673.090 489 5.47 0.747 0.727 0.104 0.113 五因子模型 2514.227 485 5.18 0.765 0.744 0.101 0.109 六因子模型 1360.451 480 2.83 0.898 0.888 0.067 0.064 七因子模型 841.600 474 1.78 0.957 0.953 0.043 0.035 表 2 变量均值、标准差与相关性分析

变量 均值 标准差 1 2 3 4 5 6 7 时间压力 4.82 1.34 1 挑战性时间压力 4.73 1.62 0.345** 1 威胁性时间压力 4.14 1.56 0.320** 0.387** 1 认知灵活性 4.95 1.44 0.352** 0.387** 0.372** 1 认知持续性 4.48 1.43 0.183** 0.200** 0.239** 0.228** 1 组织承诺 4.10 1.56 -0.026 0.086 0.034 0.041 0.159* 1 员工创造力 4.83 1.39 0.443** 0.428** 0.464** 0.427** 0.325** 0.161* 1 注:*代表P < 0.01,**代表P < 0.001,双尾检验。下表同。 表 3 双重链式中介效应检验

作用路径 效应值 标准误 临界比 置信区间 显著性 下限 上限 时间压力→挑战性时间压力→员工创造力 0.074 0.023 3.171** 0.028 0.119 显著 时间压力→认知灵活性→员工创造力 0.042 0.015 2.712** 0.012 0.072 显著 时间压力→挑战性时间压力→认知灵活性→员工创造力 0.023 0.008 2.744** 0.007 0.039 显著 时间压力→威胁性时间压力→员工创造力 0.021 0.016 1.816 -0.002 0.044 不显著 时间压力→认知持续性→员工创造力 0.091 0.021 4.243*** 0.049 0.132 显著 时间压力→威胁性时间压力→认知持续性→员工创造力 0.012 0.006 2.233* 0.001 0.023 显著 表 4 组织承诺的调节效应

变量 因变量(认知持续性) 效应值 标准差 临界比 95%置信区间 显著性 下限 上限 威胁性时间压力 0.167 0.047 3.56*** 0.075 0.259 显著 组织承诺 0.192 0.068 2.816** 0.058 0.326 显著 组织承诺×威胁性时间压力 0.128 0.060 2.144** 0.011 0.245 显著 组织承诺 调节效应下自变量对因变量的条件效应 均值-标准差(-1SD) 0.006 0.014 0.458 -0.020 0.033 不显著 均值(Mean) 0.027 0.011 2.407** 0.005 0.048 显著 均值+标准差(+1SD) 0.047 0.017 2.775** 0.014 0.080 显著 -

[1] KHEDHAOURIA A, MONTANI F, THURIK R. Time pressure and team member creativity within R & D projects: the role of learning orientation and knowledge sourcing[J]. International Journal of Project Management, 2017, 35(6): 942-954. doi: 10.1016/j.ijproman.2017.04.002 [2] GUTNICK D, WALTER F, NIJSTAD B A. Creative performance under pressure: an integrative conceptual framework[J]. Organizational Psychology Review, 2012, 2(3): 189-207. doi: 10.1177/2041386612447626 [3] ELSBACH K D, HARGADON A B. Enhancing creativity through"Mindless"work: a framework of workday design[J]. Organization Science, 2006, 17(4): 470-483. doi: 10.1287/orsc.1060.0193 [4] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. The Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154-1184. http://icc.oxfordjournals.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=amj&resid=39/5/1154 [5] STIGLBAUER B. Under what conditions does job control moderate the relationship between time pressure and employee well-being?investigating the role of match and personal control beliefs[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 38(5): 730-748. doi: 10.1002/job.2165 [6] MERZ J, RATHJEN T. Time and income poverty: an interdependent multidimensional poverty approach with german time use diary data[J]. Review of Income and Wealth, 2014, 60(3): 450-479. doi: 10.1111/roiw.12117 [7] 李爱梅, 荣恺兮, 高结怡, 等. "时间定价": 概念、后果与心理机制[J]. 心理科学进展, 2015(10): 1679-1687. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXD201510001.htm [8] WILCOX K, LARAN J, STEPHEN A T, et al. How being busy can increase motivation and reduce task completion time[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2016, 110(3): 371-384. doi: 10.1037/pspa0000045 [9] 周海明, 陆欣欣, 时勘. 时间压力何时增加工作专注——工作特征的调节作用[J]. 南开管理评论, 2018(4): 158-168. doi: 10.3969/j.issn.1008-3448.2018.04.015 [10] ROXBURGH S. "There just aren't enough hours in the day": the mental health consequences of time pressure[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2004, 45(2): 115-131. doi: 10.1177/002214650404500201 [11] PODSAKOFF N P, LEPINE J A, LEPINE M A. Differential challenge stressor-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: a meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(2): 438-454. doi: 10.1037/0021-9010.92.2.438 [12] DAYAN M, BENEDETTO C A D. Team intuition as a continuum construct and new product creativity: the role of environmental turbulence, team experience, and stress[J]. Research Policy, 2011, 40(2): 276-286. doi: 10.1016/j.respol.2010.10.002 [13] OHLY S, FRITZ C. Work characteristics, challenge appraisal, creativity, and proactive behavior: a multi-level study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(4): 543-565. doi: 10.1002/job.633 [14] AMABILE T M. The social psychology of creativity: a componential conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2): 357-376. doi: 10.1037/0022-3514.45.2.357 [15] BAER M, OLDHAM G R. The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: moderating effects of openness to experience and support for creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 963-970. doi: 10.1037/0021-9010.91.4.963 [16] BUNCE D, WEST M. Changing work environments: innovative coping responses to occupational stress[J]. Work & Stress, 1994, 8(4): 319-331. doi: 10.1080/02678379408256539 [17] MARUPING L M, VENKATESH V, THATCHER S M B, et al. Folding under pressure or rising to the occasion?perceived time pressure and the moderating role of team temporal leadership[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1313-1333. doi: 10.5465/amj.2012.0468 [18] RASULZADA F, DACKERT I. Organizational creativity and innovation in relation to psychological well-being and organizational factors[J]. Creativity Research Journal, 2009, 21(2-3): 191-198. doi: 10.1080/10400410902855283 [19] TUCKEY M R, BOYD C M, SEARLE B J, et al. Hindrances are not threats: advancing the multidimensionality of work stress[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2015, 20(2): 131-147. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365630 [20] NIJSTAD B A, DREU C K W D, RIETZSCHEL E F, et al. The dual pathway to creativity model: creative ideation as a function of flexibility and persistence[J]. European Review of Social Psychology, 2010, 21(1): 34-77. doi: 10.1080/10463281003765323 [21] 马君, 张昊民, 杨涛. 成就目标导向、团队绩效控制对员工创造力的跨层次影响[J]. 心理学报, 2015(1): 79-92. [22] STEFFENS N K, GOCLOWSKA M A, CRUWYS T, et al. How multiple social identities are related to creativity[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2016, 42(2): 188-203. doi: 10.1177/0146167215619875 [23] PREM R, OHLY S, KUBICEK B, et al. Thriving on challenge stressors?exploring time pressure and learning demands as antecedents of thriving at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2017, 39(1): 108-123. [24] LAZARUS R S, FOLKMAN S. Stress, appraisal, and coping[M]. New York: Springer Publishing Company, 1984. [25] DRACH-ZAHAVY A, EREZ M. Challenge versus threat effects on the goal-performance relationship[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2002, 88(2): 667-682. http://psycnet.apa.org/psycinfo/2002-17280-006 [26] SKINNER N, BREWER N. The dynamics of threat and challenge appraisals prior to stressful achievement events[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 83(3): 678-692. doi: 10.1037/0022-3514.83.3.678 [27] MITCHELL M S, GREENBAUM R L, VOGEL R M, et al. Can you handle the pressure? the effect of performance pressure on stress appraisals, self-regulation, and behavior[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(2): 531-552. doi: 10.5465/amj.2016.0646 [28] PALETZ S B F, MIRON-SPEKTOR E, LIN C C. A cultural lens on interpersonal conflict and creativity in multicultural environments[J]. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2014, 8(2): 237-252. doi: 10.1037/a0035927 [29] DAVIS C G, MACDONALD S L. Threat appraisals, distress and the development of positive life changes after september 11th in a Canadian sample[J]. Cognitive Behaviour Therapy, 2004, 33(2): 68-78. doi: 10.1080/16506070410025832 [30] CARR P B, STEELE C M. Stereotype threat and inflexible perseverance in problem solving[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(4): 853-885. doi: 10.1016/j.jesp.2009.03.003 [31] DE DREU C K W, BAAS M, NIJSTAD B A. Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: toward a dual pathway to creativity model[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2008, 94(5): 739-756. doi: 10.1037/0022-3514.94.5.739 [32] MAYER J, MUSSWEILER T. Suspicious spirits, flexible minds: when distrust enhances creativity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 101(6): 1262-1277. doi: 10.1037/a0024407 [33] DENNIS J P, WAL J S V. The cognitive flexibility inventory: instrument development and estimates of reliability and validity[J]. Cognitive Therapy and Research, 2010, 34(3): 241-253. doi: 10.1007/s10608-009-9276-4 [34] DREU C K W D, NIJSTAD B A, BAAS M. Behavioral activation links to creativity because of increased cognitive flexibility[J]. Social Psychological and Personality Science, 2011, 2(1): 72-80. doi: 10.1177/1948550610381789 [35] TAGGAR S. Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: a multilevel model[J]. The Academy of Management Journal, 2002, 45(2): 315-330. http://psycnet.apa.org/psycinfo/2002-13600-001 [36] BAAS M, DE DREU C K W, NIJSTAD B A. A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: hedonic tone, activation, or regulatory focus?[J]. Psychological Bulletin, 2008, 134(6): 779-806. doi: 10.1037/a0012815 [37] RIETZSCHEL E F, NIJSTAD B A, STROEBE W. Relative accessibility of domain knowledge and creativity: the effects of knowledge activation on the quantity and originality of generated ideas[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2007, 43(65): 933-946. http://psycnet.apa.org/record/2007-15123-010 [38] SáNCHEZ-RUIZ M J, HERNáNDEZ-TORRANO D, PéREZ-GONZáLEZ J C, et al. The relationship between trait emotional intelligence and creativity across subject domains[J]. Motivation and Emotion, 2011, 35(4): 461-473. doi: 10.1007/s11031-011-9227-8 [39] ROSKES M, NIJSTAD B A. Necessity is the mother of invention: avoidance motivation stimulates creativity through cognitive effort[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, 103(2): 242-256. doi: 10.1037/a0028442 [40] JONAS E, MCGREGOR I, KLACKL J, et al. Threat and defense: from anxiety to approach[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2014, 49: 219-286. http://psycnet.apa.org/record/2014-12784-004 [41] KING L, GURLAND S T. Creativity and experience of a creative task: person and environment effects[J]. Journal of Research in Personality, 2007, 41(6): 1252-1259. doi: 10.1016/j.jrp.2007.01.005 [42] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731-745. [43] DE DREU C K W, NIJSTAD B A, BAAS M, et al. Working memory benefits creative insight, musical improvisation, and original ideation through maintained task-focused attention[J]. Pers Soc Psychol Bull, 2012, 38(5): 656-669. doi: 10.1177/0146167211435795 [44] AMABILE T M, HILL K G, HENNESSEY B A, et al. The work preference inventory: assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 66(5): 950-967. doi: 10.1037/0022-3514.66.5.950 [45] GEORGE Z J M. When Job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. The Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682-696. http://psycnet.apa.org/psycinfo/2001-18504-004 [46] 王阳, 杨燕, 肖婉婷, 等. 认知灵活性问卷中文版测评大学生样本的效度和信度[J]. 中国心理卫生杂志, 2016(1): 58-63. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZXWS201601016.htm [47] TANAKA J S, PANTER A T, WINBORNE W C. Dimensions of the need for cognition: subscales and gender differences[J]. Multivariate Behavioral Research, 1988, 23(1): 35-50. doi: 10.1207/s15327906mbr2301_2 [48] 李育辉. 知识型员工工作压力及管理策略[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2010. [49] HARRISON D A, MCLAUGHLIN M E, COALTER T M. Context, cognition, and common method variance: psychometric and verbal protocol evidence[J]. Organizational Behavior and Human Decision Process, 1996, 68(3): 246-261. http://psycnet.apa.org/record/1997-02595-006 -

下载:

下载: